Eucaristia: vocazione e missione – III DOMENICA DI PASQUA (ANNO C) – Lectio divina

III DOMENICA DI PASQUA (ANNO C) – Lectio divina

At 5,27-32.40-41 Sal 29 Ap 5,11-14

O Padre, che hai risuscitato il tuo Cristo

e lo hai costituito capo e salvatore,

accresci in noi la luce della fede,

perché nei segni sacramentali della Chiesa

riconosciamo la presenza del Signore risorto

che continua a manifestarsi ai suoi discepoli.

Egli è Dio, e vive e regna con te,

nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli At 5,27-32.40-41

Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo.

In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest’uomo».

Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».

Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù.

Non tacerò per amore del mio popolo!

Il racconto degli Atti degli Apostoli si apre con la missione che Gesù risorto affida agli apostoli di essere suoi testimoni a Gerusalemme, in Samaria e fino ai confini della terra. Essa sarebbe iniziata con il compimento della promessa del Padre con il dono dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste. Si realizzano le parole preannunciate da Gesù prima dell’ascensione al cielo e con esse anche i primi contrasti con le autorità religiose che credevano di essersi sbarazzati di Gesù mettendolo a morte. Ciò che faceva infuriare i capi era la denuncia di Gesù prima, e degli apostoli successivamente, circa la condotta delle autorità religiose che si erano impossessate del potere piegandolo al loro interesse. Nel solco tracciato dai profeti, Gesù aveva denunciato il pervertimento del culto che da azione di lode a Dio spesso era ridotto a scambio commerciale. Ne risultava che persino il nome di Dio era usato per giustificare la condanna a morte di un innocente. Tuttavia la voce dei profeti si elevava anche per annunciare l’azione di Dio che opera per eliminare il male e realizzare il bene. La croce di Gesù distrugge il peccato e fa rinascere a nuova vita coloro che si lasciano coinvolgere in questo processo battesimale. Gli apostoli devono obbedire alla voce di Dio come i profeti dell’AT, spesso osteggiati e perseguitati dai re e i capi religiosi, per smascherare le strutture (a volte mentali) del peccato e invitare alla conversione accogliendo l’amore di Dio che perdona offerto dal Crocifisso Risorto. Non si può tacere non per un senso di giustizia, ma per amore del popolo! Nonostante le resistenze e gli insuccessi, abbiamo il dovere denunciare il male senza condannare nessuno e annunciare la misericordia di Dio che perdona attraverso l’ascolto accogliente e la cura paziente e amorevole.

La condanna a morte per gli apostoli era stata quasi decisa quando Gamaliele, un autorevole membro del Sinedrio, prese la parola per dissuadere l’assemblea dal prendere una decisione avventata. Gamaliele offre ai membri di quell’assise un criterio di discernimento della situazione. Invita a non agire di pancia ma ad analizzare il fenomeno mettendo in conto anche la possibilità che Dio stia veramente operando. Il criterio di discernimento è il tempo. Vengono citati due casi nei quali Teuda, prima, e Giuda il Galileo, dopo, avevano convinto un certo numero di persone a seguirlo nell’impresa di cambiare la situazione politica e sociale del paese, ma alla loro morte i seguaci svanirono nel nulla e con loro naufragò ogni progetto. La morte dei leader rivela la consistenza della loro impresa; essa è destinata a perire con la morte del suo promotore se è poggiata solo su di lui. Gamaliele suggerisce di attendere che il tempo faccia la sua parte e che la morte di Gesù riveli la consistenza del gruppo dei suoi seguaci e chi è il vero artefice. Se è un progetto solamente umano è destinato a perire e quindi non c’è bisogno di accanirsi contro chi potrebbe estinguersi naturalmente; al contrario se rimane, nonostante le pressioni e le punizioni, vuol dire che quelle persone non sono state plagiate da Gesù, ma sono plasmate da Dio. Infatti gli apostoli reagiscono in maniera inaspettata alle manovre delle autorità, essi non si lasciano scoraggiare o atterrire dalla paura, ma li invade la gioia di partecipare alle sofferenze di Gesù per essere parte anche della sua gloria. Lo Spirito Santo li plasma come Gesù, il Figlio di Dio, al punto di assimilarne il suo modo di pensare e di vivere. Il criterio del tempo è utile anche a noi per interpretare nel modo giusto le crisi, affinché, guidati dallo Spirito Santo possiamo pensare e agire come Gesù.

Salmo responsoriale Sal 29

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,

mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,

della sua santità celebrate il ricordo,

perché la sua collera dura un istante,

la sua bontà per tutta la vita.

Alla sera ospite è il pianto

e al mattino la gioia.

Ascolta, Signore, abbi pietà di me,

Signore, vieni in mio aiuto!

Hai mutato il mio lamento in danza,

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 5,11-14

L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza.

Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce:

«L’Agnello, che è stato immolato,

è degno di ricevere potenza e ricchezza,

sapienza e forza,

onore, gloria e benedizione».

Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano:

«A Colui che siede sul trono e all’Agnello

lode, onore, gloria e potenza,

nei secoli dei secoli».

E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione.

L’agnello-pastore, ermeneuta e compitore delle Scritture

Questo testo si situa all’inizio della seconda parte del libro dell’Apocalisse (Ap 4-11) dove sidescrive la liturgia celeste (Ap 4-5).

La liturgia celeste viene descritta con simboli complessi. Nel cielo appare un trono sul quale è seduto «uno simile nell’aspetto a diaspro e cornalina», cioè Dio. Attorno al trono siedono ventiquattro vegliardi avvolti in candide vesti con corone d’oro sul capo. Inoltre vi sono quattro viventi, simili rispettivamente a un leone, a un toro, a un uomo e a un’aquila. Tutti costoro rendono gloria a Dio (4,1-11). Nella mano destra di Colui che siede sul trono compare allora un rotolo scritto all’interno e all’esterno, sigillato con sette sigilli, mentre un angelo proclama: «Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?». Nessuno risponde, ma uno dei vegliardi dice al veggente: «Ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli». Poi il veggente vede un Agnello che è stato immolato, circondato dai vegliardi e dai quattro animali (5,1-6). Allora l’Agnello prende il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono (5,7-8), mentre i quattro viventi e i ventiquattro anziani si prostrano all’Agnello e cantano un canto nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il suo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ha fatto di essi un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra» (5,9-10). La scena termina con il brano proposto dalla liturgia, nel quale si riporta anzitutto il canto degli angeli (vv. 11-12) e poi quello di tutte le creature (vv. 13-14) Al canto dei quattro viventi e dei ventiquattro anziani, nel quale si attribuisce all’Agnello l’apertura del libro, si uniscono gli angeli che formano un cerchio più ampio di esseri soprannaturali, deputati nella liturgia alla lode e alla esaltazione di Dio (v. 11). Essi cantano: «L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione» (v. 12). Questi attributi, che spettavano a Dio (cfr. 1Cr 29,11-12; Ap 4,9.11; 7,12, dove però l’«azione di grazie» sostituisce la «ricchezza»), sono ora riconosciuti come una prerogativa anche dell’Agnello in quanto è stato immolato. Al canto degli angeli si unisce in un secondo momento quello di tutte le creature, che continua e amplia la dossologia precedente: la totalità delle creatura è indicata in riferimento ai luoghi in cui si trovano: cielo, terra, mare e abisso. Esse acclamano Dio e l’Agnello, mettendoli sullo stesso piano e distinguendoli così dal resto del mondo. Invece dei sette precedenti (Ap 5,12), sono menzionati qui quattro attributi di Dio e dell’agnello (lode, onore, gloria e potenza); la loro proclamazione da parte delle creature significa che queste sono loro sottomesse (cfr. Ap 14,7). Gli esseri viventi e gli anziani ratificano il canto degli angeli e delle creature. Essi avevano dato inizio alla liturgia celeste e ora la portano a compimento con l’amen e l’adorazione conclusiva (v. 14).

La liturgia celeste ruota intorno al trono di Dio, al quale viene accomunato nella lode e nell’esaltazione l’Agnello immolato: a lui viene conferito il compito di aprire e quindi di far comprendere il libro sigillato del quale era impossibile la lettura. Questo libro si identifica con le Scritture del Primo Testamento, nelle quali era descritto il progetto di salvezza affidato da Dio al suo popolo. L’autore dell’Apocalisse, in polemica con i giudei del suo tempo, rimprovera loro di non avere saputo penetrare il senso profondo delle Scritture e di non aver capito il piano di Dio in esse contenuto. Solo Cristo ha saputo dischiudere a tutta l’umanità il vero significato delle Scritture (cfr. 2Cor 3,14). Ma ha potuto farlo solo perché è il Germoglio di Davide, il Messia che esse annunziano e che i giudei non hanno saputo riconoscere. A lui perciò vanno la lode e la gloria da parte di tutte le creature. Egli però svolge questo ruolo perché stato immolato, cioè ha espresso fino in fondo la sua fedeltà a Dio. Questa concezione è tipica delle chiese giovannee, che mirano all’esaltazione del Cristo come unico mediatore di una salvezza universale e lo pongono sullo stesso piano di Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 21,1-19

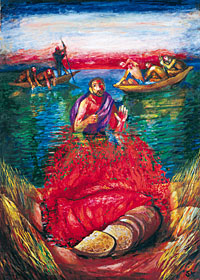

Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce.

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.

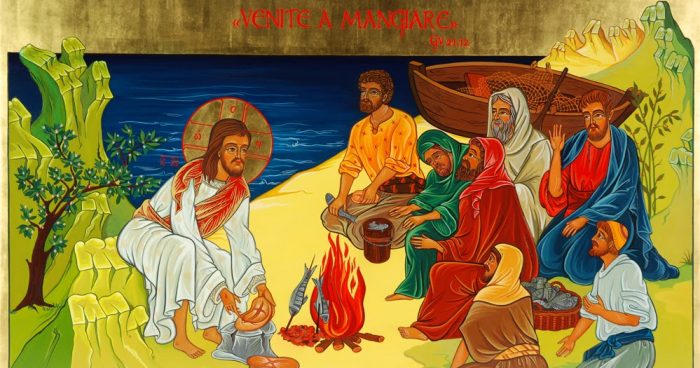

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

Lectio Divina

Contesto

Il capitolo 21, che conclude il vangelo di Giovanni, narra la terza manifestazione di Gesù ai discepoli, dopo essere risorto dai morti (cf. vv. 1.14), e il dialogo con Pietro a cui rivolge l’invito a seguirlo (vv. 15-23). Gv 21 si articola in due grandi sezioni, concluse da due note riguardanti il ruolo del discepolo amato (v. 24) e l’opera compiuta da Gesù (v. 25). Nel racconto s’intrecciamo il tema della rivelazione di Gesù, la fede dei discepoli, la loro vocazione e la missione. Il capitolo finale del racconto evangelico coglie di sorpresa il lettore che già aveva colto un finale nella conclusione del cap. 20. L’epilogo della narrazione ha il sapore di una rilettura della vicenda narrata. Si nota un parallelismo tra la finale del vangelo e i discorsi dei capp. 15-16 che sviluppano e attualizzano i temi del cap. 14. La pesca abbondante e la rete che non si rompe sono divenuti il simbolo dell’attività apostolica e missionaria della Chiesa che opera nel mondo in continuità con l’attività di Gesù.

Testo

La pagina evangelica proposta per questa domenica è composta di due scene: la prima, preceduta da un’ambientazione (vv. 1-2) è caratterizzata dalla pesca miracolosamente abbondante (vv. 3-8) che culmina con il pasto (vv. 9-14) e la seconda è connotata dal dialogo tra Gesù e Pietro (vv.15-19). L’apostolo è uno dei personaggi principali della prima scena per poi diventare protagonista in maniera assoluta con Gesù, nella seconda. Il centro del racconto è il pasto preparato da Gesù e che riprende quello del capitolo 6 in cui si narra il segno della moltiplicazione dei pani. Molti sono i punti di contatto tra il capitolo 6 e il 21.

Veniamo ad analizzare la prima scena racchiusa tra gli interventi del narratore del v. 1 del v. 14 nel quale l’evento narrato viene presentato come la manifestazione di Gesù ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Il verbo «manifestare» si trova nove volte nel vangelo di Giovanni. In questa pericope troviamo le ultime tre occorrenze che si riferiscono all’apparizione del Risorto. Le precedenti occorrenze segnalano la manifestazione della gloria di Gesù. L’evangelista parla dei segni compiuti da Gesù prima della sua morte, dal cap. 2 al cap. 11, e quelli dopo la sua risurrezione. Dunque, Gesù si manifesta mediante i segni. Quelli prima della sua morte hanno la funzione di preparare i discepoli a riconoscere nel sacrificio della croce la rivelazione dell’amore che il Padre nutre verso tutti gli uomini. I segni dopo la risurrezione hanno il compito di confermare la fede dei discepoli e renderla feconda affinché credere che Gesù è il Cristo, significhi obbedire alla sua parola e lasciarsi amare da Lui per poter amare e servire i fratelli, imitando lo stile del bel Pastore.

I personaggi che entrano in scena appartengono alla comunità dei discepoli, ma non sono tutti; non sono gli undici ma i sette. Di questi, quattro sono identificati e due anonimi. Questi discepoli rappresentano simbolicamente la nuova comunità originata dalla glorificazione di Gesù, chiamata a continuare la sua missione nel mondo. Simon Pietro prende l’iniziativa e comunica agli altri la sua volontà di andare a pescare. I suoi compagni accettano di seguirlo e insieme escono per salire sulla barca. Trascorrono tutta la notte a pescare ma senza prendere nulla. La pesca non è un hobby ma un lavoro per portare a casa il pane. La notte infruttuosa è l’immagine che plasticamente traduce i fallimenti delle attese e progetti. Come nel parallelo lucano del racconto della pesca miracolosa (Lc 5, 5-6), anche qui vi è un’opposizione tra la notte del fallimento e il giorno della pesca straordinaria. L’immagine della notte caratterizza alcuni personaggi del quarto vangelo: Nicodemo, che nella notte visita Gesù, simbolo della ricerca della verità andando incontro alla luce, e Giuda che, invece la rifiuta rimanendo impigliato tra le spire delle tenebre interiori. Tuttavia, le esortazioni di Gesù rivolte ai discepoli a operare con lui alla luce della volontà di Dio appaiono più utili alla comprensione del valore simbolico della «notte» nel nostro testo. Al termine della notte, alle prime luci del nuovo giorno, Gesù si trova sulla riva, senza però che i discepoli se ne accorgessero. Anche quando rivolge loro la parola non lo riconoscono. Gesù non va loro incontro camminando sul mare come aveva fatto la notte dopo il segno della moltiplicazione dei pani ma rimane sulla riva e da lì intavola un dialogo. Si nota un parallelismo tra la vicenda di Maria Maddalena che va al sepolcro la mattina presto quando era ancora buio e la pesca nel Lago di Tiberiade. Sia la Maddalena che i discepoli non riconoscono immediatamente Gesù. Prende l’iniziativa e si rivolge ai discepoli chiamandoli figlioli, così come aveva fatto nel discorso di addio (16,21). La domanda se avessero preso qualcosa da mangiare serve per avviare un dialogo che attiva l’azione trasformatrice. Davanti alla loro risposta negativa offre loro un comando e una promessa. Essi devono cercare nella direzione indicata da lui per trovare il nutrimento che desiderano. Come Maria Maddalena cerca il corpo di Gesù, così i discepoli cercano il cibo da mangiare. La loro fatica non basta a soddisfare il bisogno. I discepoli obbediscono e dimostrano di dare fiducia alla parola di un uomo che non conoscono. Come nel racconto parallelo di Luca, è necessario un atto di fiducia incondizionato alla parola di Gesù per ottenere quanto si cerca e che viene promesso. La loro fiducia è ricompensata da una pesca abbondantissima.

Al prodigio segue la scena del riconoscimento che vede come protagonisti il discepolo amato e Simon Pietro. Questa coppia ritorna dopo l’episodio della corsa verso il sepolcro. Nel passo parallelo di Lc 5 la pesca miracolosa spinge Pietro a gettarsi alle ginocchia di Gesù confessando la sua indegnità. Nel racconto di Giovanni invece il Discepolo amato riconosce nell’evento la presenza di Gesù e l’annuncia Pietro: «È il Signore!». La fede di Pietro è la stessa del discepolo beato perché ha creduto senza vedere, come aveva detto Gesù a Tommaso. L’obbedienza diventa condizione perché la promessa si compia e la presenza di Dio sia riconosciuta. L’aspetto della fede come riconoscimento della presenza di Gesù caratterizza il Discepolo amato. Si conferma una profonda sintonia tra i due protagonisti, così come era stato notato precedentemente. La fiducia nei confronti della parola di uno sconosciuto diventa fede, ovvero riconoscimento della presenza viva del Signore. Pietro, dopo essersi fidato della parola di Gesù, che non aveva ancora riconosciuto, fa sua la fede del Discepolo amato. Dopo aver gettato le reti per trovare il pesce, lui stesso si getta in mare per lasciarsi trovare da Gesù. Nella traversata del mare, narrata nel cap.6, i discepoli, che faticavano molto a raggiungere la riva perché il vento contrario vanificava i loro sforzi, si erano lasciati prendere dalla paura davanti a Gesù che andava incontro a loro camminando sulle acque. Dopo essersi fatto riconoscere essi lo prendono sulla barca raggiungendo subito la riva. In questo caso invece, l’evento della pesca miracolosa è riconosciuto come un segno luminoso che li spinge ad andare verso Gesù. Gli altri discepoli, che erano saliti sulla barca con Simon Pietro, raggiungono la riva trascinando la rete piena di pesci. C’è un personaggio «nascosto» nel racconto: lo Spirito Santo. Nella prima manifestazione del Risorto ai discepoli egli aveva effuso su di loro lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che agisce silenziosamente nel cuore dei discepoli. Essi, infatti, anche nelle difficoltà hanno imparato a non farsi dominare dalla paura ma a lasciarsi guidare dalla voce dello Spirito che rende presente e udibile la Parola di Gesù. Lo stesso Spirito suscita l’obbedienza e l’atto di fede grazie al quale si compie l’evento. Grazie al medesimo Spirito il Discepolo amato riconosce la presenza del Signore e Pietro, anche lui spinto dallo Spirito Santo, crede alla parola del suo compagno e si getta in mare. Il vento della paura blocca mentre quello dello Spirito conferisce una forza tale da permettere di affrontare la fatica con animo gioioso. Guidati dallo Spirito non cerchiamo solo il cibo che riempie la pancia ma quello che offre il Signore e che garantisce la vita eterna.

Scesi a terra i discepoli trovano il pasto preparato da Gesù. Lui, che aveva chiesto loro qualcosa da mangiare e al quale non avevano potuto offrire nulla, ora li invita a condividere il frutto del loro lavoro. Pietro tira fuori dalla barca la rete che gli altri discepoli avevano trascinato traendola dal mare. La rete resiste alla presenza abbondante di pesce. La rete può significare la comunità dei discepoli che, pur essendo limitata, accoglie tutti coloro che il Signore aggiunge. La forza del portare il peso della autorità non viene dalle capacità umane, che si rivelano insufficienti e fallimentari, ma ancora una volta dallo Spirito Santo. Se è un segno che le reti gettate dalla parte destra si siano riempite di così tanti pesci, lo è anche il fatto che esse non si sono divise lasciando perdere il pescato. La mancata lacerazione della rete richiama l’integrità conservata anche nel caso della tunica. La constatazione del narratore suggerisce al lettore motivi per riconoscere con stupore e gratitudine l’opera di Dio. Dopo il primo invito rivolto ai discepoli di partecipare con lui del pescato, Gesù offre il secondo invito a partecipare alla mensa preparata per loro: «Venite a mangiare». Il contesto è chiaramente eucaristico. Il pasto preparato è il banchetto pasquale che il Padre ha organizzato e nel quale Gesù è il cibo. Il pasto eucaristico è il punto d’incontro tra Dio e l’uomo nel quale egli offre la fatica del suo lavoro in obbedienza alla Parola e il Signore dona sé stesso. Il banchetto eucaristico crea un clima d’intimità nel quale non c’è bisogno di porre domande per capire e non si chiedono dimostrazioni o rivelazioni per credere. È un pasto che si svolge nel silenzio dell’intimità familiare, liberi dall’ansia di capire o di dimostrare, proprio di un contesto didattico, e al di fuori della ritualità cultuale. Per questo il pasto conviviale non è solo il segno della celebrazione eucaristica ma anche dello stile domestico e familiare che deve caratterizzare ogni incontro tra i fratelli. Gesù favorisce la comunione che si può attuare solo rispondendo al suo invito e rimanendo attorno a lui. Si potrebbe notare un parallelismo tra questa scena e quella a Emmaus dove Gesù semplicemente spezza il pane, facendo il gesto del padrone di casa il cui ruolo gli era stato ceduto dai due discepoli che lo ospitano.

Ed è proprio in questo clima che si svolge il dialogo tra Gesù e Pietro. Le domande non sono una indagine di verifica come se fosse una resa dei conti. Non si chiede conto di quanto si è ricevuto e quanto si è dato, ma cosa si porta nel cuore. Gli interrogativi vertono sull’amore e diventano criterio di auto giudizio. Tre sono le manifestazioni di Gesù risorto ai discepoli e tre le domande con le quali Pietro è chiamato a manifestare il suo amore per Gesù. Le manifestazioni di Gesù culminano nel pasto eucaristico, mentre la testimonianza di Pietro giungerà fino al martirio. Si tratta di un crescendo che giunge fino al vertice dove di si colloca il sacrificio sulla croce, segno dell’amore di Dio per l’uomo. Le domande rivolte a Pietro seguono invece un andamento discendente, come se Gesù volesse ricordare all’apostolo che egli può toccare la vetta dell’amore solamente perché Gesù ha toccato il fondo della sua miseria. Pietro, al quale gli viene riconosciuto un primato tra i discepoli e che si pone alla guida della comunità, ama Gesù più di tutti loro? La prima domanda non mira a creare rivalità o competizione ma riprende la spavalda dichiarazione di Pietro, allorquando aveva replicato all’annuncio del tradimento fatto da Gesù. Aveva affermato la certezza della fedeltà al Signore che sarebbe giunta a seguire Gesù fino alla fine anche a costo della vita. Pietro risponde di sì, ma si affretta ad aggiungere che l’amore che prova per lui è fatto di desiderio e di condizione. La domanda potrebbe essere riformulata in questi termini: «credi ancora di potermi amare più degli altri?». Vuole amare Gesù più degli altri ma la sua condizione attuale è di un amore di amicizia. La domanda di Gesù si ripete una seconda volta, anche se non viene chiesto se lo amasse più degli altri ma semplicemente se lo amasse. Gesù aveva detto che non c’è amore più grande che dare la propria vita per gli amici. Aveva mostrato questo amore più grande morendo sulla croce. Pietro pensava di poter competere con Gesù ma poi il suo tentativo di accreditarsi era fallito miseramente con il triplice rinnegamento. A Pietro non rimane altro che ribadire il suo desiderio di corrispondere all’amore di Gesù ma anche il fatto, chiaro a tutti, che il suo era un amore ancora imperfetto. La terza volta Gesù non ripete il verbo amare ma chiede all’apostolo di confermare il suo amore per lui, così come è. Gesù non chiede per sapere perché, come afferma Pietro, lui sa tutto, conosce il cuore e la fede di ciascuno. Gesù, che per tre volte si manifesta risorto ai discepoli per confermare la loro fede e renderla fruttuosa nell’amore, chiede a Pietro di confermare la sua scelta di fede amando Gesù così come può, offrendogli quello che è. Il dialogo tra Gesù e Tommaso sembra continuare in quello che intercorre tra il Signore e Pietro. Gesù va incontro a Pietro scendendo al suo livello, come era andato incontro a Tommaso assecondando la sua richiesta. Già quando il Maestro si era piegato ai suoi piedi per lavarli, si era stupito e ribellato, ora, quando ancora gli chiede per la terza volta se gli volesse bene, si addolora. Ma la vergogna cede il posto all’amore che inconsapevolmente cresce in lui, non per suo merito, ma grazie all’azione dello Spirito Santo. Con la forza dello Spirito Pietro potrà esercitare la sua autorità pastorale in obbedienza alla sua voce. Tornando al Padre, Gesù senza rinunciare al proprio diritto di proprietà sulle pecore, che rimangono sempre le «sue», le affida alla custodia e alle cure di Pietro. L’apostolo che si era dichiarato disposto a seguire Gesù fino alla morte, se fosse stato necessario, ora finalmente riceve l’autorizzazione a seguirlo. La sequela non è più espressione della propria volontà ma dell’obbedienza alla volontà di Dio anche quando è in opposizione alla propria. Se in precedenza, da giovane, Simone era del tutto autonomo, e tutto dipendeva dalla sua volontà, adesso viene invitato ad assumere per sé la direzione decisa da un altro, a vivere la propria esistenza in una condizione di dipendenza e di ascolto. Il compito di pascere il gregge è strettamente legato alla morte con la quale glorifica Dio; infatti, ad imitazione di Gesù, la morte è intesa come massimo atto di amore che giunge al dono della propria vita.

La prima lettura riporta la testimonianza dell’apostolo davanti al Sinedrio che intimava il silenzio. Pietro non ha paura di perdere la vita, anzi subisce la sofferenza, lieto di partecipare con Cristo alla sua passione per condividere con Lui anche la gioia della risurrezione. L’amore per Gesù matura fino al martirio quando con la sua morte darà gloria a Dio nello stesso modo con cui il sacrificio di Cristo ha rivelato e comunicato l’amore del Padre. La seconda lettura sottolinea che l’eucaristia è sacrificio di lode che unisce in un unico inno cielo e terra.

Meditatio

Eucaristia: vocazione e missione

Dopo le due apparizioni di Gesù nel cenacolo, il primo giorno della settimana e otto giorni dopo, il Risorto si manifesta sul mare di Tiberiade lì dove aveva compiuto il segno della moltiplicazione dei pani. Simon Pietro e altri sei discepoli ritornano a pescare, lavoro che si svolge di notte. La pesca non è per essi un hobby ma ciò che permette loro di mangiare e sopravvivere. Tuttavia, l’attesa è andata delusa perché nessun pesce è entrato nella rete ed essi non sanno di cosa possono saziarsi perché non hanno nulla da mangiare. Anche se non è detto esplicitamente, è facile immaginare lo stato d’animo di quegli uomini sul volto dei quali pesa un velo di tristezza. Tornano a galla le attese deluse, la mancata concretizzazione di progetti, i dubbi sulle scelte fatte, i sensi di colpa per le omissioni o gli errori compiuti. Appare lontana la riva da cui sono partiti come distante sembra essere il ricordo dell’esperienza fatta con Gesù. Ma lui è proprio lì sulla riva, lui che è il principio da cui tutto ha inizio e il fine a cui tutto tende. Gesù si fa sentire, prima ancora che vedere. Invita a riprovare dando indicazioni precise come se fosse il capo pescatore. Effettivamente Gesù è vivo e presente anche se noi non lo vediamo immersi, come siamo, nella notte del nostro peccato. Obbedirgli anche senza vederlo e riconoscerlo significa dargli credito andando oltre la paura, il pregiudizio e lo scoraggiamento che ci bloccano. La parola di Gesù è una rete che ci tira fuori dal buio del fallimento e dal rischio di identificarci con esso. Con Gesù non esistono più solo i peccatori, ma figlioli ai quali è offerta sempre un’altra possibilità di successo. Con la loro obbedienza a Gesù i discepoli pescatori ci suggeriscono che la fede, dono dello Spirito Santo dato a tutti dalla croce, è riconoscimento della voce della speranza. Essa non risiede nella propria forza di volontà ma nella parola di chi ci indica un motivo per cercare ciò che il nostro cuore desidera. La fede è ricerca guidati dalla luce della Parola che si fa spazio tra le tenebre interiori. Dal cercare rispondendo semplicemente ai bisogni, propri e altrui, si passa a cercare per trovare e incontrare fratelli da amare. La fede giunge all’esclamazione gioiosa di chi ha finalmente trovato ciò che cercava. Se ragioniamo solo di pancia cercheremo innanzitutto quello che la riempie senza veramente saziarci. Se invece il nostro agire sarà in obbedienza alla parola del Vangelo allora troveremo in Gesù ciò che ci dà la vera pace. Simone, il figlio di Giovanni, conobbe Gesù perché suo fratello Andrea gli aveva detto: «Abbiamo trovato il Messia» e lo aveva condotto da lui. Gesù, dimostrando di conoscerlo, gli cambia il nome e da quel momento diventò Simon Pietro (Gv 1, 40-42). Sul lago di Tiberiade un’altra voce risuona, quella del discepolo amato che annuncia: «È il Signore». Simon Pietro non è più condotto da una parola che lo incuriosisce ma è attirato da Gesù. Al termine del discorso sul pane di vita, molti abbandonarono Gesù ed egli, rivolgendosi agli apostoli, fece capire che erano liberi di seguire chi era andato via. Simon Pietro disse profeticamente: «Signore, da chi andremo, solo Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (Gv 6,67-69). Il Vangelo, luce nella notte, non è solo un comando da eseguire, ma mettendo in pratica il comandamento dell’amore nel cuore si riaccende la speranza e la gioia d’incontrare il Signore mi spinge, come Pietro, a «gettarmi» nella storia con lo stile del servo, rivestito di dignità e autorevolezza. Non si tratta più di agire seguendo la propria volontà o eseguendo dei comandi ma lasciandosi guidare dalla voce interiore che porta ad andare verso il Signore. Amare non significa innanzitutto fare qualcosa per l’altro ma innanzitutto andargli incontro.

L’approdo è la riva, profezia della vita eterna, il posto nella casa del Padre preparato da Gesù con la sua Pasqua. Nell’eucaristia viviamo, come sulla riva del lago di Tiberiade, l’esperienza della comunione, della partecipazione e della missione. Gesù ha preparato per noi un banchetto e ci invita a prenderne parte offrendo e compartecipando la fatica del nostro lavoro e la gioia della vita fraterna. Accolti da colui che sempre ci attende per stare con noi, siamo invitati ad entrare nell’intimità dell’amore che il nostro cuore cerca. Si crea una vera atmosfera di famiglia in cui non c’è posto per l’ansia del fare le cose o il timore di non essere graditi. I gesti di Gesù sono quelli con i quali ha inaugurato il rito della nuova Pasqua. Nulla deve impedire a celebrarlo perché quel gesto così semplice ma anche significativo sta lì a ricordare chi siamo per Gesù ma anche chi volgiamo essere nei suoi confronti. Il rito non è un dovere fine a sé stesso ma diventa un’occasione per crescere e rinsaldare i legami d’amore che ci uniscono. Man mano che cresciamo la trama delle relazioni aumentano. Perché la rete, simbolo delle nostre relazioni, non si rompa è necessario che esse siano animate dall’amore di Dio che attingiamo dall’ascolto della sua Parola e dal nutrimento del Pane eucaristico.

Dalla comunione e dalla partecipazione nasce la missione. Essa non può ridursi a strategie pastorali. Solo lo Spirito Santo disegna lo schema della nostra missione. Essa altro non è che la manifestazione del nostro cammino di maturazione umana e spirituale che consiste nella sequela di Gesù. Egli ci educa dal vivere per noi stessi al vivere per gli altri fino ad arrivare al vertice della testimonianza, il martirio. Il pane donato è segno della vita spesa per amore ai fratelli. Il sangue sparso indica il vertice dell’amore che si tocca giungendo al punto di morire per chi si ama. A questa vetta dell’amore non si giunge con la sola forza della volontà ma spinti e attratti dalla forza dello Spirito Santo.

Oratio

Signore Gesù, che ti fai presente nella notte dei fallimenti in cui vengono a galla i dubbi, le paure, la vergogna, convertimi perché i miei sforzi non rispondano semplicemente al bisogno da soddisfare ma la mia volontà e le mie forze siano orientati dal desiderio di cercare il tuo volto e d’incontrarti per stare con Te. Il tuo Spirito faccia trasalire di gioia il nostro cuore ascoltando la parola del vangelo che annuncia la tua presenza. Liberaci dalle paralisi della rassegnazione e del pessimismo e donaci lo zelo apostolico necessario per immergerci nella storia e attraversare ogni momento animati dall’unico proposito di amarti di più per meglio servirti nei fratelli. Grazie perché sempre ci accogli facendoci sperimentare la tua amorevole premura nell’invitarci a prendere parte al banchetto preparato per noi. Alla scuola dell’eucaristia insegnaci l’arte dell’ascolto e dell’accoglienza, del dialogo e della compartecipazione. Educaci affinché non viviamo per noi stessi, cercando solamente ciò che ci gratifica, ma maturiamo quella fede che ci conduce fino al punto di amare con Te fino alla fine accettando di mortificare la propria volontà per realizzare la tua.