La preghiera, porta di accesso al segreto di Dio – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) – Lectio divina

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) – Lectio divina

Gen 18,20-32 Sal 137 Col 2,12-14

Signore e creatore del mondo,

Cristo tuo Figlio

ci ha insegnato a chiamarti Padre:

invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono,

perché ogni nostra preghiera sia esaudita.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro della Gènesi Gen 18,20-32

Non si adiri il mio Signore, se parlo.

In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!».

Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore.

Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo».

Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque».

Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci».

Abramo il giusto perché intercessore misericordioso

Il primo effetto dell’alleanza bilaterale fatta attraverso la circoncisione è la benedizione che da Abramo coinvolge anche Sara. Non è più solo Abramo destinatario della benedizione ma anche sua moglie. In tale modo si ristabilisce un rapporto di alleanza nuovo tra i coniugi fondata sulla comune benedizione la cui fonte è Dio.

Il secondo effetto dell’alleanza con la circoncisione è il rapporto con i popoli stranieri simboleggiati da Sodoma e caratterizzati da una corruzione talmente grande da risultare un grido che giunge fino al cielo. I messaggeri di YHWH non hanno solo la preoccupazione di comunicare la benedizione di Dio a Sara e la sua fecondità, ma anche quella di verificare che la stessa benedizione possa effettivamente raggiungere tutti i popoli, soprattutto quelli corrotti dalla cupidigia. La benedizione vorrebbe essere una forma di cura della malvagità i cui effetti sono distruttivi.

Abramo, che sta per essere benedetto con la nascita del figlio Isacco, deve impegnarsi a dare seguito a questa benedizione insegnando ai suoi figli ad osservare la sua via e agire con giustizia e diritto. In questo contesto Abramo viene coinvolto nel processo di verifica della effettiva malvagità degli uomini di Sodoma che se fosse accertata avrebbe portato alla distruzione della città e dei suoi abitanti.

Senza essere interpellato, Abramo, apprendendo questa notizia assume il ruolo di avvocato della difesa. Abramo non chiede di risparmiare solo gli innocenti e neanche solo suo nipote Lot, ma tutti in forza del fatto che si fossero trovati un certo numero di giusti nella città. La logica che muove Abramo non quella della giustizia retributiva per la quale la salvezza dipenderebbe dai meriti acquisiti, ma dal principio insito nella benedizione ricevuta da Dio. Infatti il fine della giustizia non è godere il premio ma salvare l’altro condividendo il bene, frutto della giustizia. La giustizia promossa da Abramo antepone alla volontà di punire come giusta pena il desiderio di far vivere. È la giustizia feconda e non semplicemente punitiva.

Abramo con una buona dose di sfrontatezza inizia a mercanteggiare e il numero dei giusti per i quali salvare la città arriva fino a dieci. Abramo si ferma a quella cifra perché crede che sia il numero minimo e che ad un certo punto bisogna rassegnarsi o non andare oltre e affidarsi a Dio stesso, sperando che la giustizia di Dio supera le umane aspettative.

Abramo si mostra giusto e capace di insegnare ai figli la giustizia e il diritto. Il senso della giustizia di Abramo supera il principio della retribuzione e si apre a quell’amore universale che rivela, pur con le dovute specificazioni, che la giustizia non esclude la misericordia ma ne è l’essenza. Abramo, viene gradualmente trasformato dall’alleanza con Dio fino al punto di entrare in una confidenza tale che rasenta l’impertinenza.

Gesù è il giusto che si lascerà distruggere, come lo sarà il tempio e la città di Gerusalemme, per ricostruirlo e permettere una vera rinascita. La giustizia è la salvezza che passa attraverso la distruzione, la vita che nasce dalla morte.

Salmo responsoriale Sal 137

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:

hai ascoltato le parole della mia bocca.

Non agli dèi, ma a te voglio cantare,

mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,

hai accresciuto in me la forza.

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile;

il superbo invece lo riconosce da lontano.

Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita;

contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano.

La tua destra mi salva.

Il Signore farà tutto per me.

Signore, il tuo amore è per sempre:

non abbandonare l’opera delle tue mani.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi Col 2,12-14

Con lui Dio ha dato vita anche a voi, perdonando tutte le colpe.

Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.

Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce.

Il battesimo e la circoncisione del cuore

Paolo ricorda ai Colossesi il valore del battesimo che li ha «incorporati» a Cristo. Il battesimo è la vera circoncisione. Nel rito ebraico la circoncisione è un segno nel corpo effettuato mediante un taglio nella carne e l’asportazione di una parte di esso. Con questo gesto Abramo, per primo, volle intendere unirsi totalmente a quel Dio che si stava rivelando gradualmente un padre misericordioso e fedele alla sua promessa. Il battesimo segna la vita del cristiano che viene sottratto da Cristo al potere del peccato, che rende schiavi, e dalla condanna comminata dalla Legge per essere partecipe con Lui della sua regalità. Il battesimo attualizza per il cristiano l’evento della croce con la quale Gesù ha eliminato ogni atto di accusa e condanna verso gli uomini per far sperimentare loro la sovrabbondanza della misericordia di Dio. Per questo il cristiano, pur consapevole dei propri limiti e del proprio peccato, cammina con Gesù Cristo, convinto che nonostante le prove della vita, con Lui è già vittorioso sulle potenze del male.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 11,1-13

Chiedete e vi sarà dato.

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:

“Padre,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno;

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,

e perdona a noi i nostri peccati,

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,

e non abbandonarci alla tentazione”».

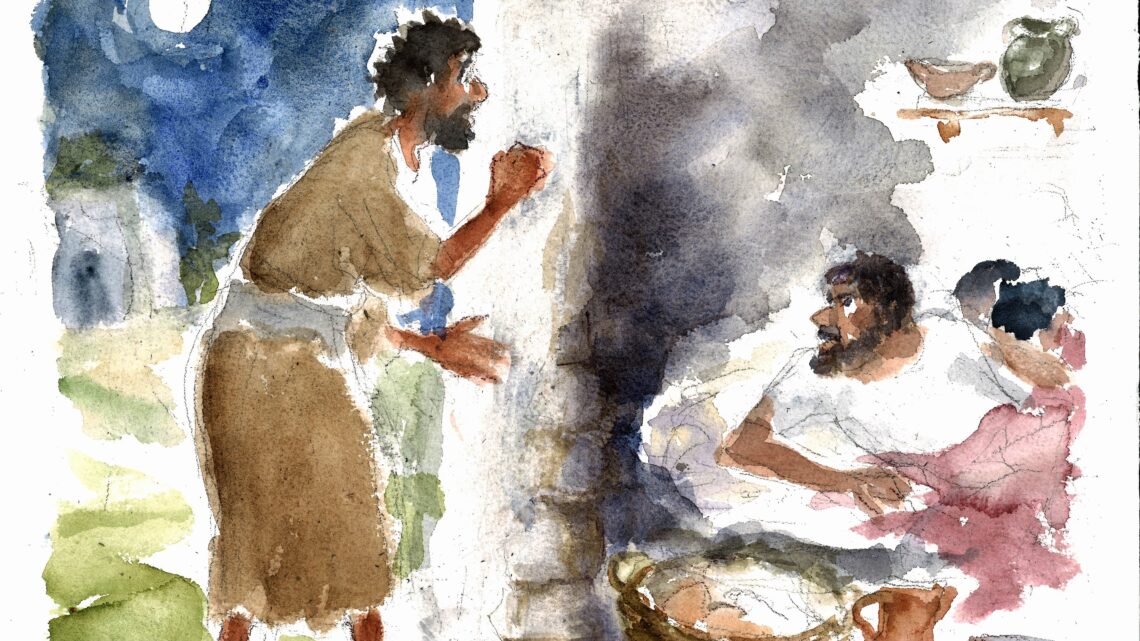

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

Lectio

Dalla casa di Marta e Maria si passa ad un luogo non meglio precisato, ma che intuiamo essere adatto per la preghiera personale di Gesù. L’uomo della comunicazione con gli uomini, in parole e azioni, è spesso presentato come uomo in contatto con Dio nella preghiera. Per chi l’osserva, come fa uno dei suoi discepoli, la preghiera di Gesù appare il tratto più caratteristico della sua personalità perché in essa si coglie il segreto da cui ha origine la missione del Signore. Nella pericope precedente Maria è presentata da Gesù come il modello del discepolo che sceglie la parte più buona mettendo la fede a fondamento della relazione con lui. La fede nasce e si sviluppa nell’ambito della dinamica dell’ascolto della Parola di Dio a cui rispondere con il servizio al prossimo. L’esortazione è rivolta alla sorella Marta che, distolta dai molti servizi e indispettita del fatto di essere rimasta sola a servire, chiede a Gesù di farsi portavoce presso la sorella del suo volere. Quella di Marta, a modo suo, è pure una preghiera, seppure di lamentazione, ma l’atteggiamento di Maria è la condizione affinché Gesù possa insegnare il suo segreto. La fede, che nasce dall’accoglienza dell’annuncio del Vangelo, fa germogliare i semi della Parola innanzitutto mediante la preghiera che è anche la prima forma di evangelizzazione. Infatti, Gesù evangelizza a partire dalla preghiera quale esperienza d’incontro intimo e personale con il Padre in cui s’intrecciano ascolto e risposta alla sua Parola che interpella. Lo testimoniano gli eventi del battesimo, delle tentazioni e gli inizi della predicazione a Nazaret. La Parola di Dio viene annunciata anche senza proferire parola, come la predicazione della creazione descritta nel Sal 8. La preghiera di Gesù, nella misura in cui è colta coincidente con il suo modo di essere in relazione con Dio, suscita un forte interesse come il profumo emanato da qualcosa che diventa attrattivo per chi ne gusta la fragranza. Dalla preghiera si sprigiona il profumo della santità, dell’amore che unisce il Padre e il Figlio in un solo volere e in unico operare. La richiesta del discepolo non nasce dalla curiosità ma dalla domanda suscitata nel cuore dall’esempio di Gesù che genera nel medesimo tempo il desiderio di condivisione. Insegnare non significa semplicemente trasmettere delle nozioni ma partecipare agli altri quello stesso spirito con il quale si prega. Se, infatti, la preghiera fosse solo una funzione non eserciterebbe alcun desiderio se non quello dell’emulazione che si fermerebbe al formalismo esteriore, senza coinvolgere la dimensione più profonda dell’essere, cioè la spiritualità. È proprio nella parte più profonda e più nobile dell’essere che è custodito l’anelito dell’uomo di vivere da figlio amato e da fratello amante. Gesù insegna a pregare aprendo il suo cuore ai discepoli e offrendo agli uomini che lo desiderano l’opportunità di unirsi a lui per incontrare e dialogare con Dio Padre.

L’ammaestramento di Gesù si sviluppa in tre momenti. Nel primo fa dono delle parole per pregare, nel secondo, facendo ricorso ad una piccola parabola, rivela che il successo della preghiera sta nella sua perseveranza e, infine, ricorda che Dio è più buono degli uomini e che dà solo cose buone, anzi la migliore, lo Spirito Santo.

Gesù, più che offrire una formula che possa caratterizzare la preghiera dei discepoli, suggerisce la postura spirituale davanti a Dio alla cui presenza si sta non come servi funzionari del sacro in attesa di ricevere i comandi da attuare, ma come figli che rivolgono al Padre le proprie richieste. La versione della preghiera che troviamo nel vangelo di Luca è più corta ed essenziale anche se rimane lo stesso impianto di Matteo. Dopo l’invocazione rivolta la Padre seguono due domande riguardanti il Tu di Dio e tre petizioni relative al Noi degli oranti. L’appellativo «Padre» esclude ogni barriera nazionalistica e strumentalizzazione divisiva riconoscendo a Dio un’identità dal valore universale, dal cui amore nessuno può sentirsi escluso. Al Padre innanzitutto viene riconosciuta la preminenza propria del monarca, il cui primo compito è quello di agire. Infatti, le prime due richieste riguardano la santificazione del suo Nome e la realizzazione del suo Regno. Nella prima delle due petizioni si chiede a Dio di rivelarsi a tutti gli uomini nella sua santità, quale Padre misericordioso e premuroso, soprattutto verso i più poveri («Padre degli orfani e difensore delle vedove»); nella seconda l’accento è posto sull’esercizio della giustizia quale forma più alta di regalità. Riassumendo si potrebbe dire che le prime due richieste tradiscono un forte senso della realtà per cui è forte il desiderio che la Parola di Dio diventi evento concreto e non rimanga una promessa. Le ultime tre richieste riguardano il Noi della comunità chiamando in causa la responsabilità storica della Chiesa. Se è vero che si riconosce a Dio il ruolo di capofila perché è il Capofamiglia, è altrettanto vero che chi prega risponde al suo appello con responsabilità chiedendo l’aiuto necessario perché possa fare la sua parte nel grande gioco della Storia della salvezza. Le tre petizioni finali segnalano il bisogno dell’orante che coincide con il desiderio del cuore. Non si chiede una risposta di Dio ai bisogni materiali ma il suo aiuto affinché si possa essere corresponsabili dell’edificazione del Regno. Il pane, il perdono e l’assistenza divina sono le tre richieste nelle quali vengono riassunte le esigenze spirituali del discepolo impegnato nel mondo ad annunciare il Vangelo innanzitutto con la sua vita. Il «pane nostro, (tradotto letteralmente) quello dalla sostanza superiore», richiamato nella parabola dell’amico invadente, è lo Spirito Santo che il Padre buono concede ai figli che si dispongono a riceverlo con la preghiera. Lo Spirito Santo è il pane della consolazione e del pellegrino nella fede. Il Padre spezza il pane del perdono per riconciliare i suoi figli tra loro. Con il pane viene comunicato il gusto dell’essenziale, dell’amore fraterno che è in cima ai desideri dei discepoli di Gesù. Il pane della fraternità è un dono e una conquista. Nel cammino frequentemente si cade e senza l’aiuto della provvidenza divina si sprofonda nell’abisso della disperazione. Sebbene Dio ci lasci liberi, tuttavia, riconosciamo che la libertà è un’arma che può ritorcersi contro di noi. Per questo chiediamo al Padre di non abbandonarci fino in fondo (cf. Dan 3, 34-36), ma di accompagnarci sempre in modo da essere vicino e pronto ad aiutarci nel momento del bisogno.

L’insegnamento continua con una piccola parabola e un’allegoria che incorniciano un’esortazione a perseverare nella preghiera soprattutto nella tentazione. La parabola assicura che l’insistenza nella richiesta deve valicare i confini di quella forma di amicizia che si basa semplicemente sui meriti o sullo scambio di favori. La preghiera scomoda Dio da quella falsa idea di giustizia che lo relega, alla stregua di un prigioniero, nelle maglie strette della Legge. La preghiera invadente è coraggiosa tanto quanto lo è l’ardire dell’orante che invoca Dio mosso, non tanto dalla disperazione di chi non ha nulla da perdere perché ha già perso tutto, ma dalla speranza di un figlio che non si arrende davanti al silenzio del Padre. Modello di questa santa invadenza è Abramo che intercede per gli abitanti di due città straniere ma nelle quali egli riconosce che vi abitano uomini fratelli perché essi, benché lo rifiutino, sono figli dell’unico Dio. Abramo, pur non associandosi nel peccato agli abitanti di Sodoma e Gomorra, si fa loro portavoce per chiedere il perdono. Nella supplica di Abramo scorgiamo un’anticipazione della preghiera di Gesù sulla croce da dove intercede a favore dei suoi uccisori affinché siano perdonati. La preghiera non è l’espressione di una comunità di perfetti ma di uomini e donne che trovano nel sacrificio di Cristo e nella sua preghiera l’interpretazione più alta del loro anelito di salvezza. Quando si prega con le stesse parole di Gesù, non solamente Lui si fa presente raccogliendo tutte le voci in unica supplica, ma anche i cristiani, sebbene sparsi nel mondo, diventano fratelli concordi e unanimi nell’orazione e nel vincolo della carità. Gesù sulla croce non ha chiesto di essere risparmiato dalla morte ma di non essere abbandonato. Lo ha fatto gridando, con quella invadenza che non mortifica l’altro ma spalanca le porte della vita nuova. Lo ricorda la Lettera agli Ebrei quando afferma: «Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito» (Eb 5.7).

Meditatio

La preghiera, porta di accesso al segreto di Dio

Come già l’insegnamento dato da Gesù a Marta sottolineava, la preghiera è la parte migliore che un discepolo può assimilare da Lui. Più che fare tante cose, conta la relazione personale perché, in fondo, la vita si gioca sulle questioni affettive che lasciano il segno nel cuore prima ancora che sulla pelle. La fede cristiana non si basa su regole da rispettare o su principi filosofici, ma trova nella relazione dialogica intima e familiare con Dio, la preghiera appunto, il suo cuore incandescente. Tutto parte dalla preghiera e ogni cosa trova in essa il suo compimento. Lo aveva compreso molto bene Santa Madre Teresa di Calcutta, mirabile sintesi del servizio di Marta e della contemplazione di Maria. La preghiera all’alba e al tramonto incorniciava per lei – e tuttora per chi segue il suo carisma evangelico – una giornata dinamica nel servizio. La carità fraterna si alimenta mediante la preghiera che non è estraniamento dal mondo ma è il modo con il quale entrare nel mondo con lo stesso stile di Dio che ascolta rispettosamente e delicatamente si fa prossimo all’uomo. Con la preghiera si entra in contatto con Dio di cui, più che comprenderne chiaramente il progetto, si assimilano i sentimenti per i quali Egli si inginocchia davanti all’uomo. Al contempo con la preghiera si genera anche la comunione fraterna che nessuna forma umana di alleanza o contratto potrebbe garantire. La preghiera è il segreto della fedeltà nell’amore perché è lì, nell’incontro con il Tu del Padre insieme al Noi della famiglia/comunità, che si sciolgono i nodi della paura, si diradano le nebbie dell’indecisione, si allentano le catene delle ansie, si viene alimentati del pane della speranza, si è liberati dai vincoli del rancore, si viene unti per sfuggire alla presa del tentatore. Nella preghiera siamo presi per mano e introdotti nella parte più sacra della nostra vita dove il Padre ci attende per stare con noi. A pregare s’impara pregando perché è amando che s’impara ad amare. Chi persevera nella preghiera con coraggio e determinazione, mantenendo lo sguardo su Gesù, cresce nella fedeltà e matura nel servizio. Nella preghiera facciamo la stessa esperienza di Maria, sorella di Marta, che stando ai piedi di Gesù ascolta la sua Parola e dell’altra Maria, la madre del Signore che, rimanendo salda nella fede sotto la croce riceve lo Spirito Santo, l’eredità più bella, la parte migliore, che la costituisce madre nostra, Madre della Chiesa. La preghiera che sgorga dal cuore di figlio non lascia indifferente il cuore del Padre. Da Gesù impariamo a rivolgerci a Dio dando voce alla sua Parola che ha seminato nel nostro cuore. Imparare a pregare significa anche imparare a dialogare tra noi che, in ultima analisi, vuol dire acquisire l’arte più bella del vivere.

Oratio

Signore Gesù, Maestro di preghiera,

donaci lo Spirito affinché impariamo a pregare

con i tuoi sentimenti di Figlio amato del Padre

per intessere con Lui un dialogo

sempre più intimo e familiare

in cui trovare conforto nel dubbio,

coraggio nella prova,

sapienza nelle scelte,

prudenza nei discorsi,

lungimiranza nei progetti,

umanità nei rapporti personali.

Tu, missionario della Carità,

che ti fai fratello partecipe delle umane povertà,

intercessore per il perdono dei nostri peccati

e sei l’inviato dal Cielo

per soccorrerci nella nostra miseria,

aiutaci a rivolgerci a Dio confidando

nella sua paterna giustizia

e nella sua materna benevolenza.

Fa che stanchi e affannati

dalle mille fatiche della vita,

assediati da paure e preoccupazioni,

possiamo alzare gli occhi al cielo

ed elevare i nostri cuori per offrire con gioia

il sacrificio della lode,

innalzare con speranza il grido della supplica,

invocare umilmente su tutti il perdono e la pace. Amen.